皆さまこんにちは!ヤネです!

今回はこれまで公開してきたスクワットに関する8つの記事の振り返りを行っていきたいと思います。

これでBIG3(スクワット、デッドリフト、ベンチプレス)すべての総集編が出揃いました。BIG3の動きは簡単そうに見えますが、正しく行うには奥が深い種目です!

特にスクワットは複雑な動きであり、様々な身体機能を必要としますので「このフォームであっているのかな?」「スクワットをすると○○が痛くなった」などの悩みが多いのではないでしょうか。

この記事をご覧いただくことで、スクワットの悩みを解消するためにご自身が見るべき記事を見つけやすくなるかと思います。

是非、この記事を皆さんのトレーニングライフの案内役としてご活用ください!!

- スクワットマスターへの道 ~スクワットの理解を深めよう編~

- スクワット&デッドリフトは重心を安定させる。重心のズレを改善しましょう。

- 体幹部の安定性がBIG3に必要不可欠な理由とは?

- スクワットマスターへの道 ~下半身の連動性を意識して挙上重量を伸ばそう編 Part1 ~

- スクワットマスターへの道 ~下半身の連動性を意識して挙上重量を伸ばそう編 Part2 ~

- スクワットで腰が痛くなるかた必見!! 上半身の動きに問題あり!!

- スクワットで腰が痛くなる方は必見!! 体幹の使い方を向上させよ!!

- スクワットで膝の痛みが出る理由とは?ニードミナントスクワットを回避せよ!!

スクワットマスターへの道 ~スクワットの理解を深めよう編~

こちらの記事は『スクワットの教科書』と呼ぶに相応しい内容でございます。

スクワットで鍛えられる筋肉や、スクワットの効果、動作説明、さらには押さえておきたいポイント3選が載っていて、「これからスクワットを始めようとしている方」「スクワットという運動がよくわからない方」は特に必見です。

●記事のポイント

・スクワットで鍛えられる筋肉と効果

・スクワットの動き方説明

・スクワットで押さえておきたいポイント3選

スクワット&デッドリフトは重心を安定させる。重心のズレを改善しましょう。

スクワットマスターへの道~スクワットの理解を深めよう編~で書かれている「押さえておきたいポイント3選の1つ」でもある、重心についてを深堀りした内容です。

重心なんでどうでもいいじゃん?と思ってしまいますが、重心が安定することで「怪我のリスクが下がる」「挙上重量が伸びる」といった効果が得られるかもしれないのです!

ここで質問ですが、スクワットにおける正しい重心の位置はどこだと思いますか?

それは...土踏まずです。

皆さまは普段行っているスクワットで、重心は土踏まずにありますか?もし重心が土踏まずにない場合は、改善方法も記されているので、是非チェックしてみてください!また、デッドリフトについても解説しているので気になる方はご覧ください。

●記事のポイント

・重心を安定させることの重要性

・重心を安定させることで得られる効果の理論的背景

・スクワットの正しい重心位置とは

・重心がズレている場合の改善方法

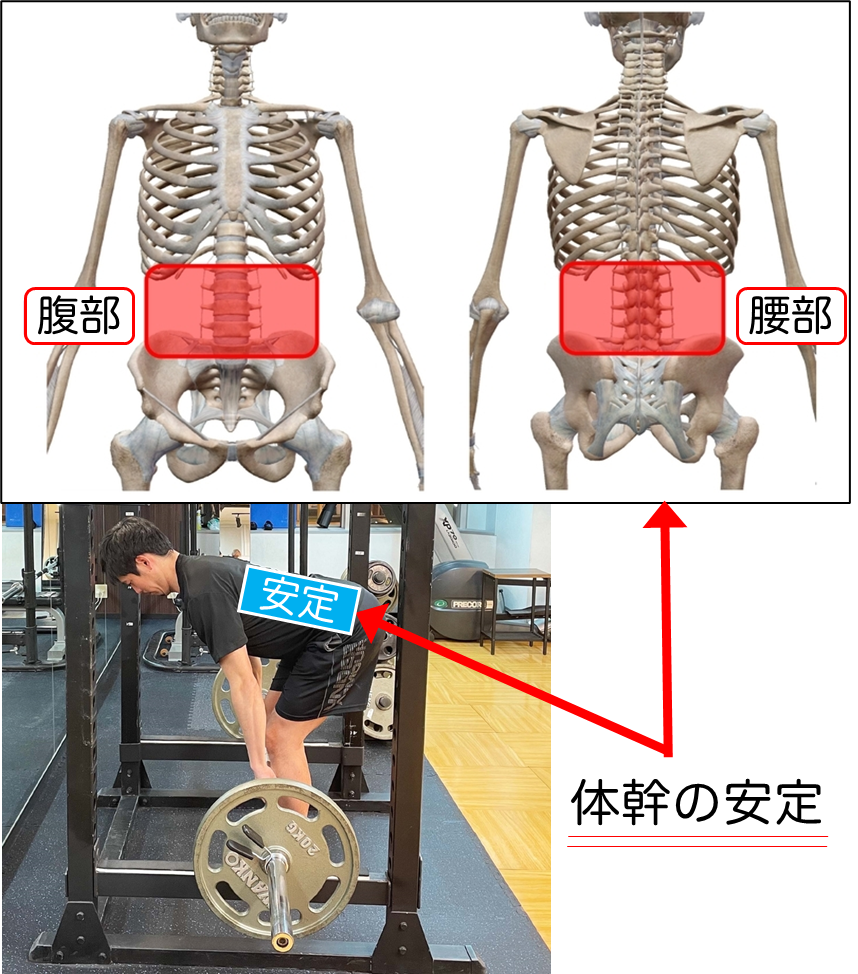

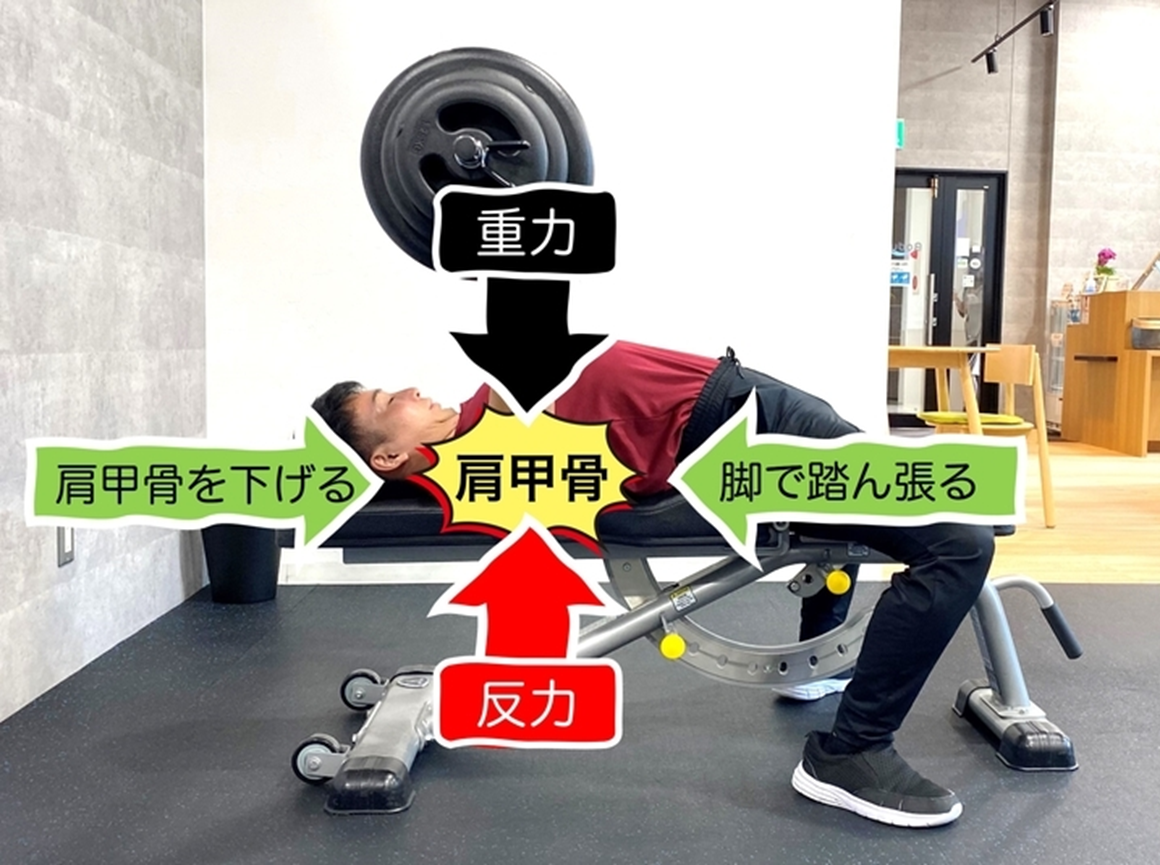

体幹部の安定性がBIG3に必要不可欠な理由とは?

続いての記事では、デッドリフトだけではなくBIG3(ベンチプレス、デッドリフト、スクワット)の全ての種目に共通して必要となる、体幹部の安定性について解説をしております。

体幹部の安定は、Big3をおこなう際に必須となるポイントです。特にトレーニングで腰を痛めている方は必見の内容ですので、ぜひご覧ください。

●記事のポイント

・体幹部が安定しているとはどういうことか?

・なぜBig3の際に体幹部を安定させることが必要なのか?

・体幹部の安定性のない状態でBig3を行ってしまうと・・・

スクワットマスターへの道 ~下半身の連動性を意識して挙上重量を伸ばそう編 Part1 ~

タイトルでは挙上重量を伸ばそうと題していますが、重量を伸ばしたい方だけではなく、スクワット中の下半身の動かし方がよくわからない(スムーズにしゃがめていない...)という方にもおススメの内容でございます。

いや、むしろ、そういう方にこそ読むべき内容かもしれません!

というのも、この記事では下半身の連動性について解説しているのですが、連動性が生まれることにより、「正しいスクワット」ができるようになるからです。

下半身の連動性とは何なのか、挙上重量が上がる理由、連動性を阻害している原因を知りたい方はチェックしてみてください!

●記事のポイント

・スクワットにおける下半身の連動性とは何か

・連動性が生まれると挙上重量が上がる理由

・連動性が上手くいかない原因

・連動性改善エクササイズ

スクワットマスターへの道 ~下半身の連動性を意識して挙上重量を伸ばそう編 Part2 ~

スクワットマスターへの道~下半身の連動性を意識して挙上重量を伸ばそう編part1~の続編であり、このPart2を実践できてこそ真に下半身の連動性を習得したと言えるでしょう。

皆さんは、スクワット中に「股関節を動かして、次いで膝を動かして、そして~、、」と考えながら動いていますか?

もし、そうなのであれば下半身の連動性を真に習得しているとは言えません。Part1でお伝えした連動性を「無意識に」行えるようになってこそ真に習得したと言えるでしょう。

この記事では、無意識に下半身の連動性を生み出すための方法が掲載されています。真に下半身の連動性を習得したい方はチェックしてみてください!

ただし、Part2を行うためには前提条件(Part1の内容)があるので、満たしていない方はそこを改善してから取り組みましょう!

●記事のポイント

・真に下半身の連動性を習得するための前提条件

・連動性習得のエクササイズ

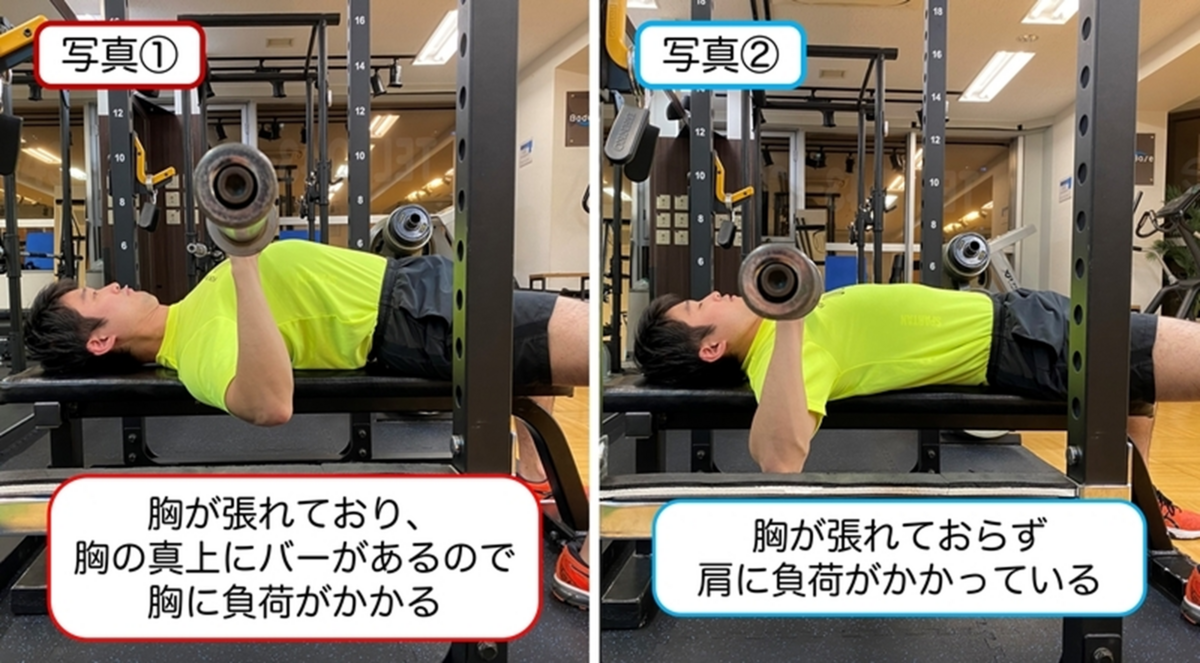

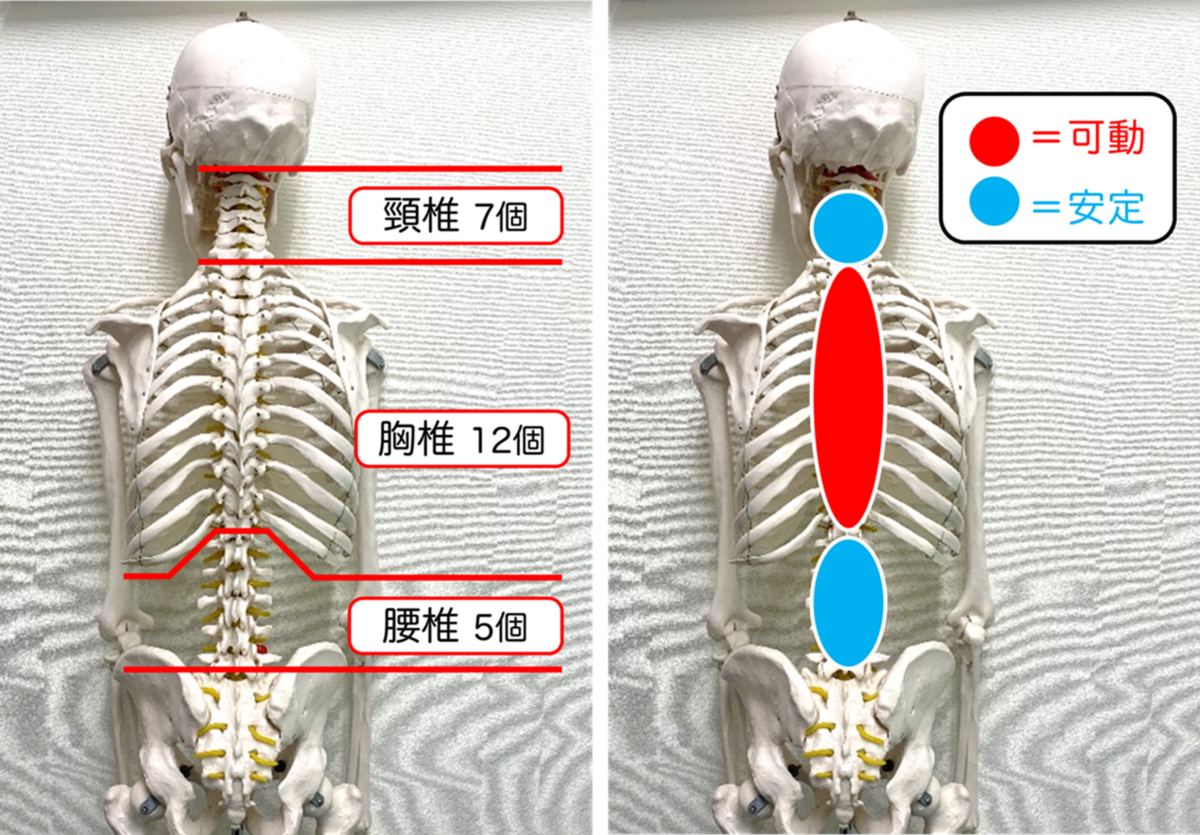

スクワットで腰が痛くなるかた必見!! 上半身の動きに問題あり!!

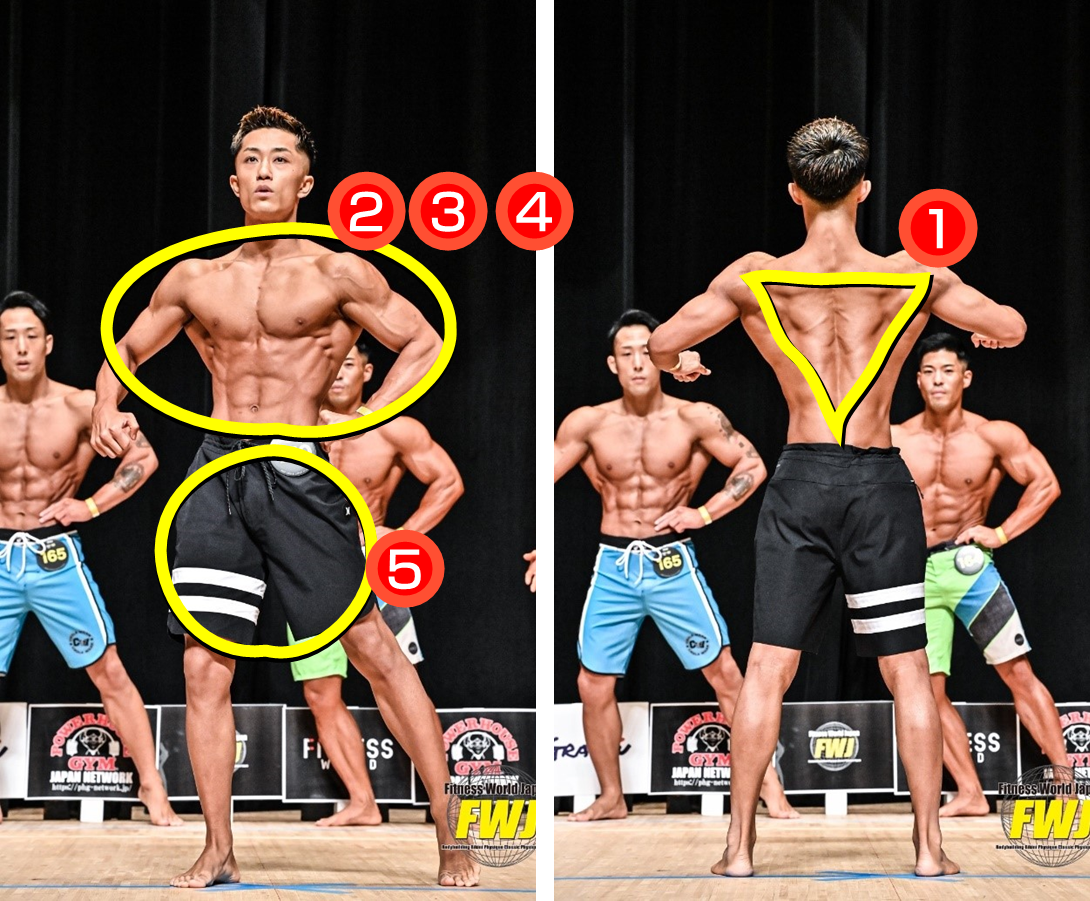

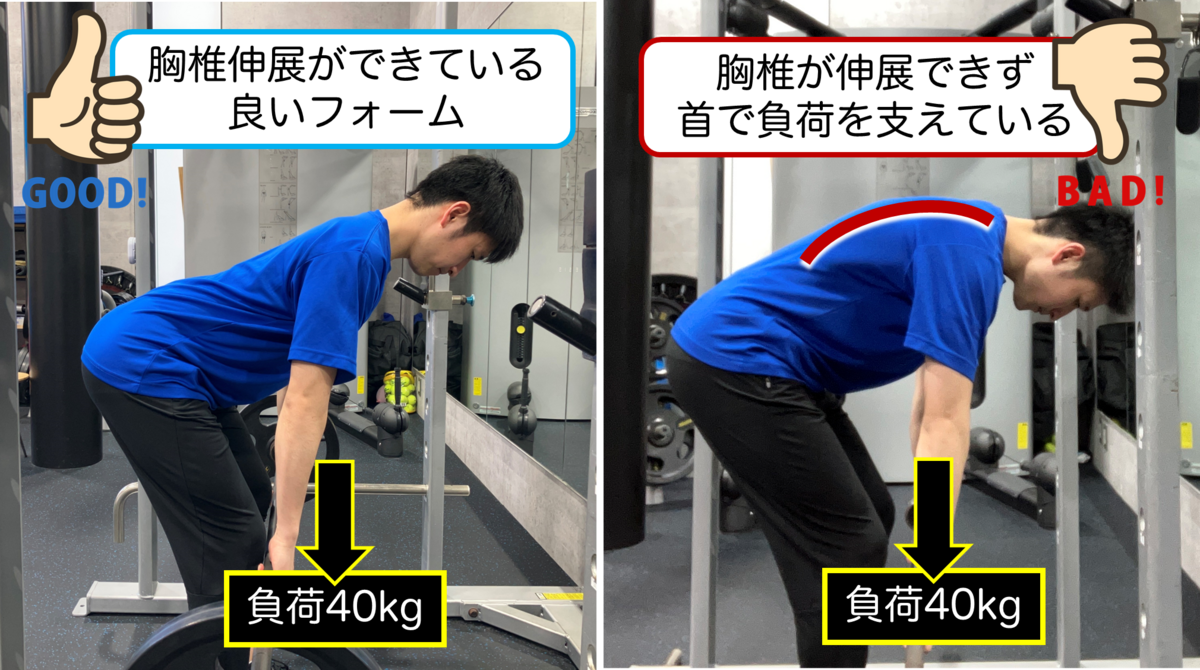

スクワットで腰が痛くなってしまうそこのあなた!もしかすると「猫背」ではないでしょうか?

また普段は猫背ではない方も、スクワットを行っている時の姿勢が猫背になってしまっているケースがございますので、現在が腰が痛くなっている方は見る価値あり!です。

今回の記事では、スクワットで腰痛が起こる理由は反り腰であり、その反り腰を誘発させているのは猫背という形でご紹介しております。※猫背になった結果、反り腰になり、スクワット中に腰を痛めるということです(詳細はぜひ記事をご覧ください)。

そして猫背のパターンには、

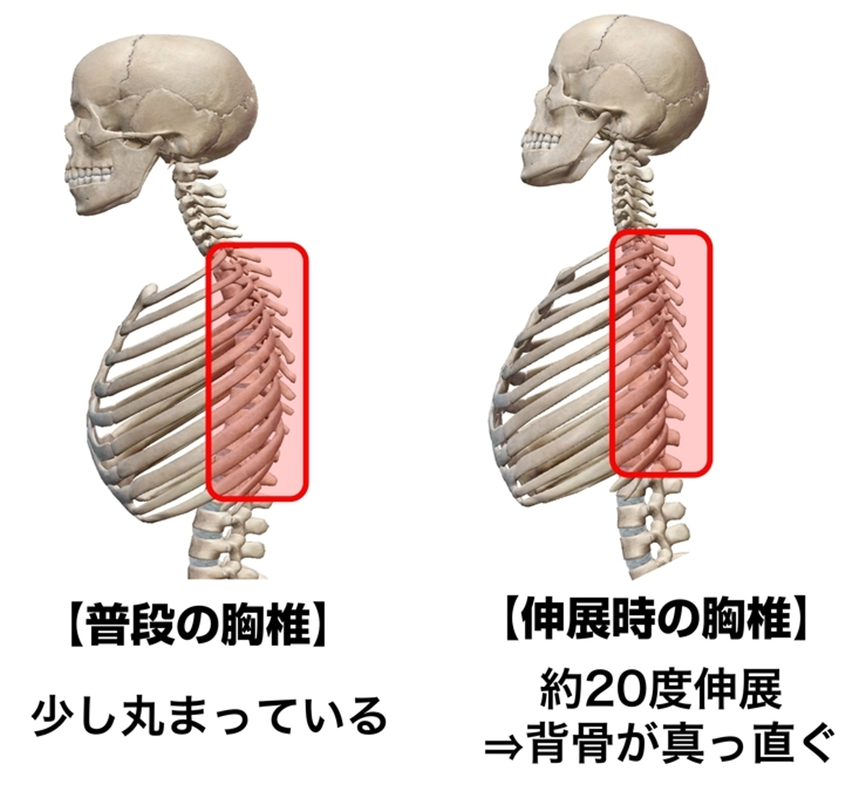

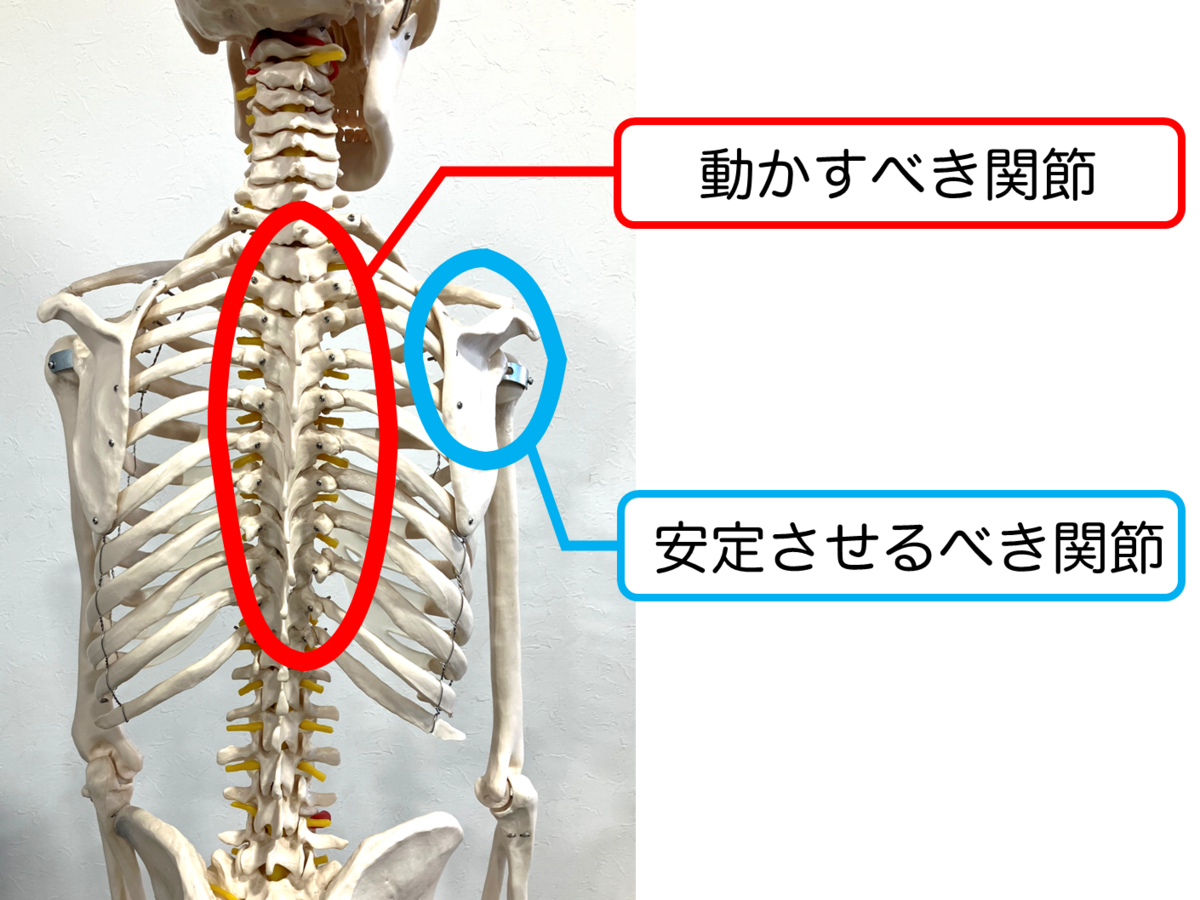

①胸椎(胸のエリアの背骨)の問題

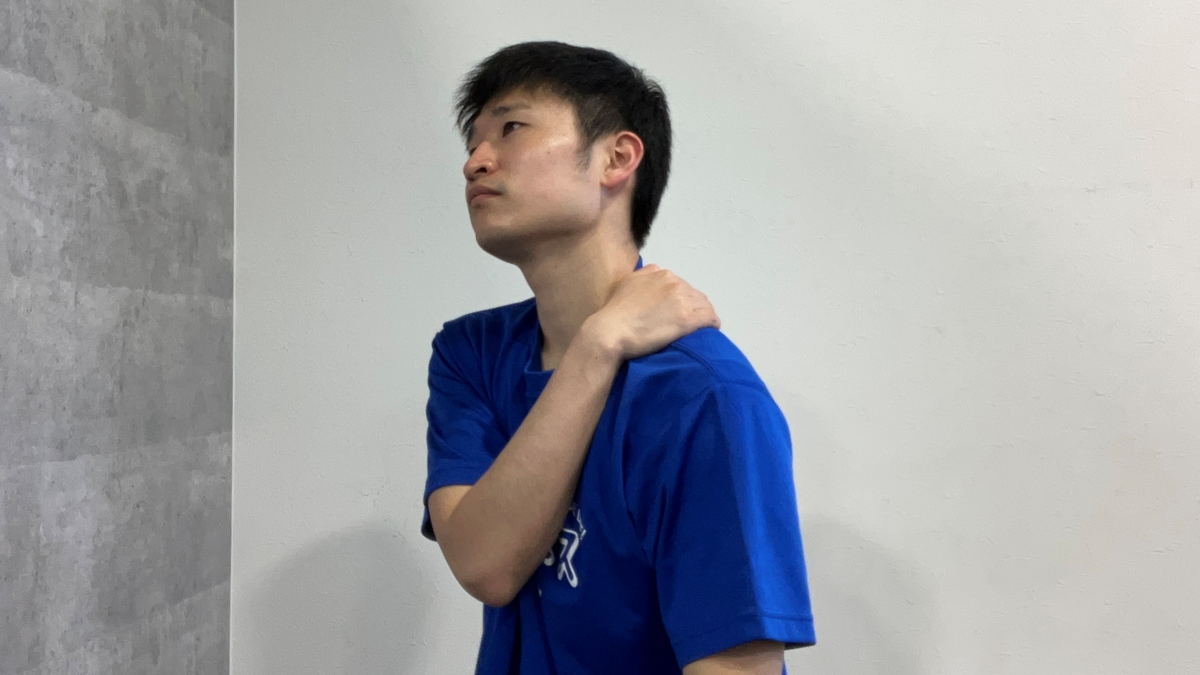

②肩甲骨の問題

の大きく2つのパターンがございます。これらの問題点に対して改善アプローチを図ることにより、スクワット中の腰痛を改善することができます。改善のための順序を丁寧に紹介しておりますので、是非チェックしてみてください!

●改善のための順序

👉Step1 胸椎の柔軟性向上

👉Step2 胸椎を動かす練習

👉Step3 肩甲骨を動かす練習

👉Step4 胸椎と肩甲骨を一緒に動かす練習

●記事のポイント

・スクワットで腰が痛くなるメカニズムの解説

・上半身の問題2点と問題が生じてしまいやすい人の特徴

・上半身の問題を改善するためのエクササイズ

スクワットで腰が痛くなる方は必見!! 体幹の使い方を向上させよ!!

スクワットで腰が痛くなってしまう方に向けた記事Part2です。Part1(スクワットで腰が痛くなるかた必見!!上半身の動きに問題あり!!)では、上半身の動きにより腰痛を引き起こしているとお伝えしましたが、Part2は「体幹部そのものに問題」があり腰痛を引き起こしておるケースについて書かれています。

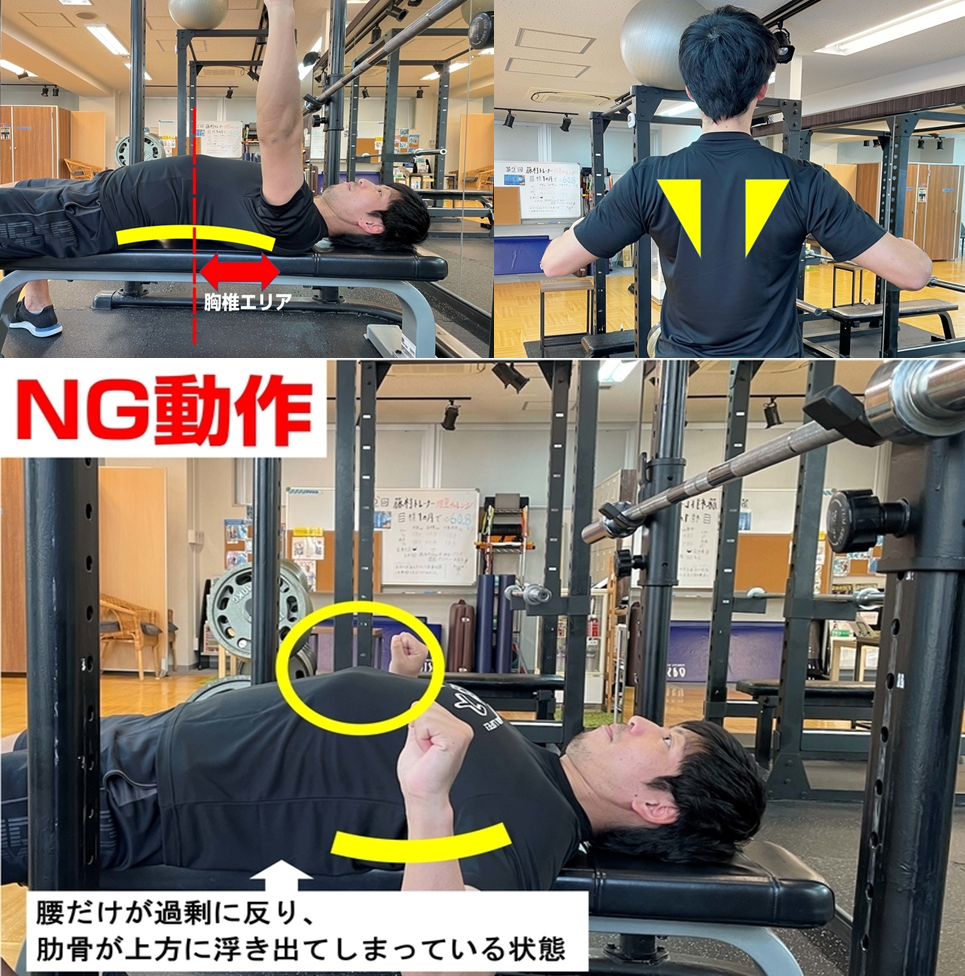

体幹部そのものに問題があるとは一体どういうことでしょうか?それは、Part1のように猫背が伴わず、腰が過剰に反っているケースです。

なぜこのようなことが起こってしまうのか...それは腹圧を十分に高められていないことが挙げられます。

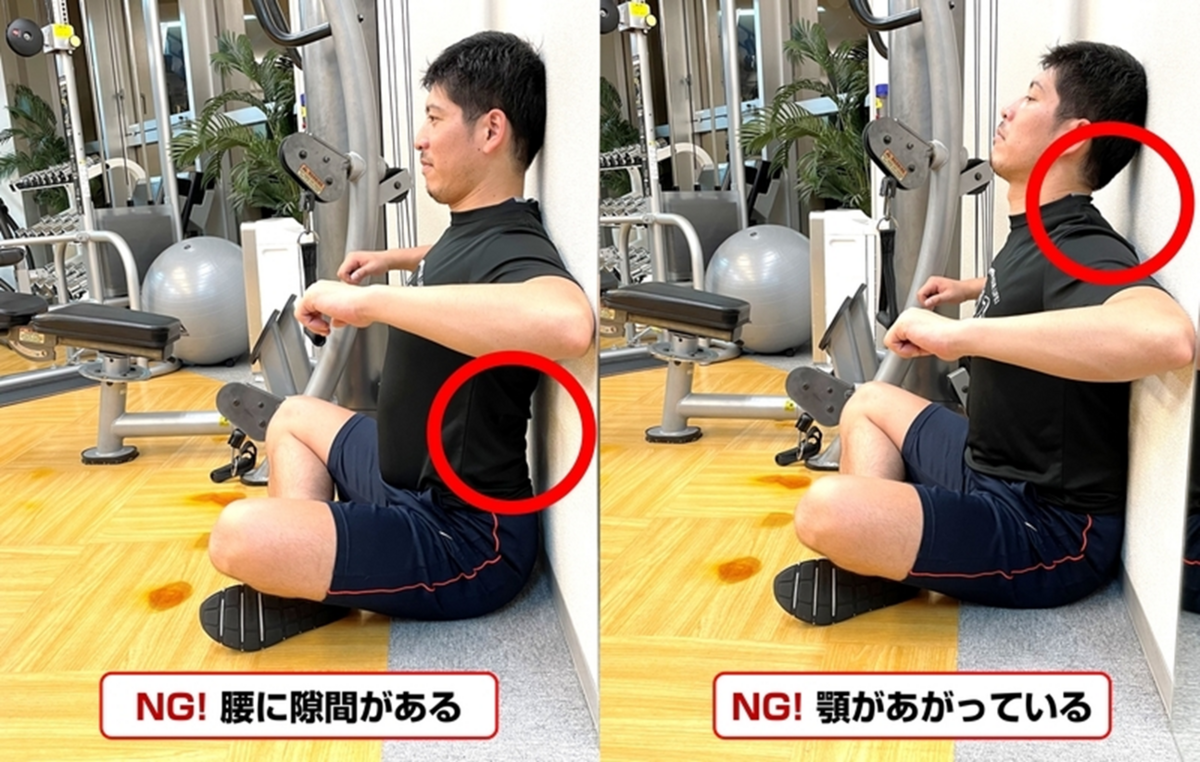

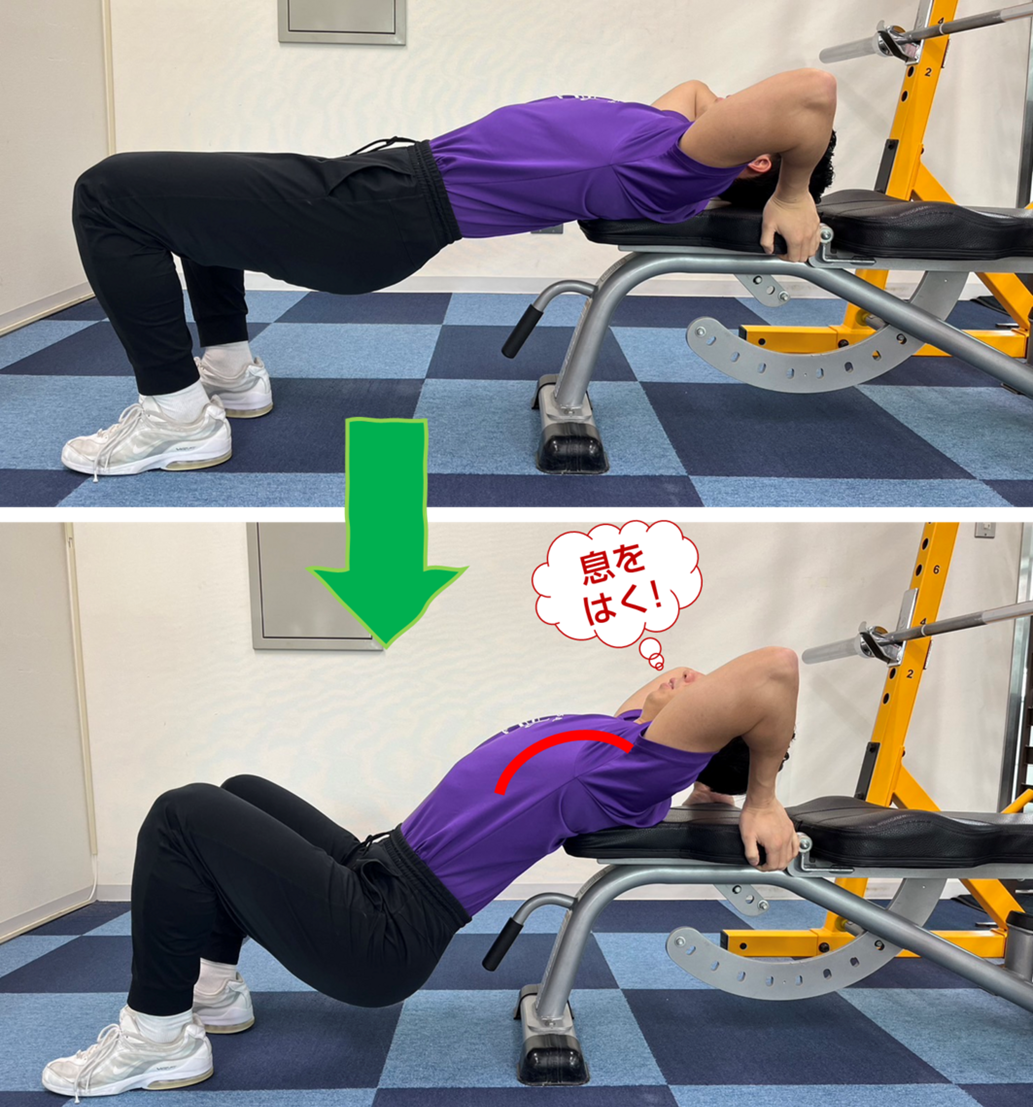

記事の中では、スクワットで腹圧を高められるようになるエクササイズやスクワット中の体幹部の姿勢の気づきが得られるエクササイズが紹介されています。

もし、Part1とPart2両方の問題が生じていて「どっちから改善すればいいの?」とお思いの方は、Part1(上半身の動き)から改善していきましょう!

●記事のポイント

・腹圧を十分に高めることの重要性

・スクワットで腹圧を高められるようになるための改善エクササイズ

👇腹圧について知りたい方はこちらの記事がオススメです👇

スクワットで膝の痛みが出る理由とは?ニードミナントスクワットを回避せよ!!

スクワットで痛みが出る部位は、腰の他にも膝というお声を耳にします。スクワットで膝が痛くなる動き方の多くは、ニードミナントスクワット(膝が優勢的に動くスクワット)になっているケースが多いです。

スクワットを行っていて、太ももの前(大腿四頭筋)ばかりに効いていませんか?該当する方はニードミナントスクワットになっている可能性が高いです。

ニードミナントスクワットになってしまう要因は、下記の3つが挙げられます。

・股関節の可動域低下の問題

・重心コントロールの問題

・動き方の理解の問題

記事の中では各要因が、ニードミナントスクワットを引き起こす理由や改善エクササイズを紹介していますので、是非チェックしてみてください!

●記事のポイント

・ニードミナントスクワットとは

・なぜニードミナントスクワットになってしまうのか

・改善エクササイズのご紹介

終わりに

いかがでしたでしょうか。見るべき記事は見つかりましたか?スクワットは筋肥大の促進やダイエット、姿勢改善など得られる効果は多岐でその影響は強いです。

その反面、実は動き方が難しいため、効果を十分に得られなかったり、ケガをしてしまったりしやすいエクササイズでもあります。

この記事が皆さまのトレーニングライフに少しでも貢献できたなら嬉しく思います。最後までご覧いただきありがとうございました!

またの投稿をお楽しみにお待ちください!!

~関連する記事~

✖ 総摂取カロリー

✖ 総摂取カロリー

・身長:170㎝

・身長:170㎝

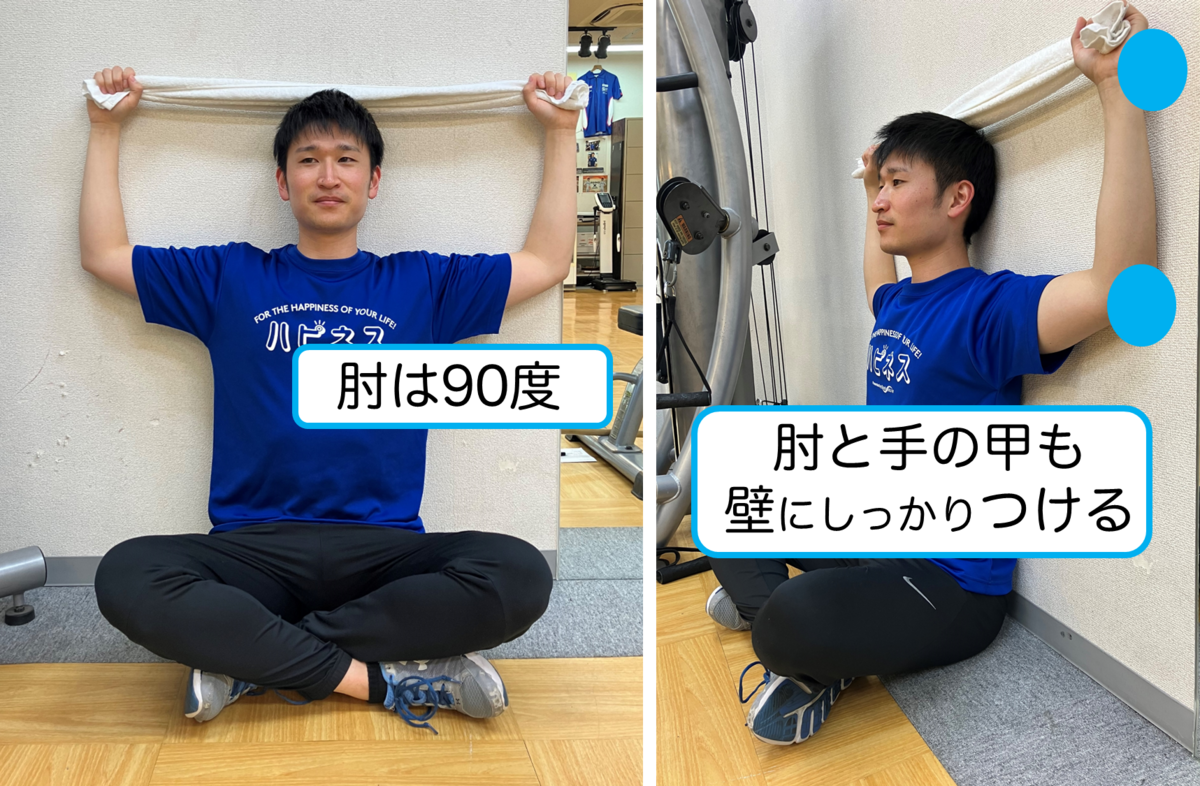

※フォームローラーやストレッチポールがない場合は、タオルでもOKです!

※フォームローラーやストレッチポールがない場合は、タオルでもOKです!

①→②を10回程度繰り返しましょう!

①→②を10回程度繰り返しましょう! ②息を吐きながら、胸をひねりましょう。目線は指先を見ながら、膝が浮かない範囲で動かします。

②息を吐きながら、胸をひねりましょう。目線は指先を見ながら、膝が浮かない範囲で動かします。 左右10回ずつを目安に行いましょう。

左右10回ずつを目安に行いましょう。

さきほどの4Pソラシックエクステンション同様、肩甲骨はお尻に近づけるようなイメージでおこない、同じ場所に力が入っていればOKです。

さきほどの4Pソラシックエクステンション同様、肩甲骨はお尻に近づけるようなイメージでおこない、同じ場所に力が入っていればOKです。 以上のエクササイズを、お風呂上りや仕事の休憩中、トレーニング前など、継続して実施をしてみてください!しばらく実践した後に、最初の「ウォールシットリーチ」を試してみると、やりやすくなってる感覚があるかと思います。

以上のエクササイズを、お風呂上りや仕事の休憩中、トレーニング前など、継続して実施をしてみてください!しばらく実践した後に、最初の「ウォールシットリーチ」を試してみると、やりやすくなってる感覚があるかと思います。