こんにちは!おしゅり&ななねぇです!

24時間ジムに通ってみよう!をテーマにお伝えしている記事の続編、PART2!!です。

スポーツジム(24時間ジム)に入会したはいいけど、

・いったい何をすればいいの?

・マシンはどうやって使えばいいの?

・どれくらいの頻度で通ったらいいの?

そんな疑問を徹底解説!! PART2では、我らがななねぇが、実際のトレーニングをしながら皆さんに伝授してまいります。今回の記事では、特に女性からの要望が多い「下半身を引き締める」トレーニングについて、お伝えしてまいります。

ーーーーーーーーーーーーーーーー

そもそも、どんなジムに通ってよいか分からない…という方はPART1から、

上半身の筋肉をつけたい!!という方は、PART3もご覧ください👇

~24時間ジムに通ってみよう!シリーズ~

●PART1!! 24時間ジムに通ってみよう!! ~ジムの種類&入会編

●PART2!! 今回の記事 : 下半身を引き締める編

●PART3!! 24時間ジムに通ってみよう!! ~上半身を鍛える編~

ーーーーーーーーーーーーーーーー

今回も、おしゅり&ななねぇが「エニタイムフィットネス 千葉中央店様」から中継してまいります😁それでは、はじまり、はじまり~。

エニタイムフィットネス千葉中央店様に撮影許可を頂きました。ありがとうございました。

目的別のトレーニング種目を知ろう!

●ななねぇ

いやぁジム入会しましたね!早速やっていきましょう!

でも、何の種目からトレーニングしましょうか?

●おしゅり

そうだよね。初心者の方は「何からやったらよいか」分からないよね。

そこで!! やるべき種目がわかるように、目的別にトレーニング種目をまとめてみたよ。

●ななねぇ

ありがとうございます!解説をお願いしまーす。

●おしゅり

了解!まず下の表だけれど、女性の希望が多い【引き締め】と、男性に希望の多い【筋肉をつける】という2つの目的に分けているよ。

さらに、鍛える部位を【上半身】と【下半身】に分けて、「どのマシンをどの順番で」実施すればよいか、番号で分かるようにしているよ。

●ななねぇ

なるほど!私は下半身の引き締めをしたいので、その項目(ピンク色)を縦に見て、①のデッドリフトから、⑥のリカンベントバイクまでを順番にやればよいということですね!

●おしゅり

そういうこと!基本的にトレーニングをする場合は、

・まずは、全身を使うマシンや大きな筋肉を鍛えるマシン

・次に、部位別に鍛えたり、細かい筋肉を鍛えるマシン

という順番で進めていった方が、トレーニングが効果的になるよ。

例えば、下半身を引き締めたい人の場合は、デッドリフトやベンチプレスなどからスタートして、全身を使い消費を促す。その後、普段では鍛えにくい&たるみやすい筋肉である、モモ裏や内モモといった筋肉を部位ごとに鍛えていき、下半身を引き締めていくといった流れだね!

リカンベントバイクは「有酸素運動」だから、トレーニングの後に行った方が脂肪燃焼の効果が高くなるから、最後にやるといいね!

【補足】デッドリフト、ベンチプレス、スクワットのフリーウイエトは、初心者の方は慣れるまでは難しいトレーニングかもしれません。ですので、他のトレーニングに慣れてきたら取り入れる、もしくは、最後にやるなど順番を変えても大丈夫です。

●ななねぇ

まずは全身を使って。その後に細かい部位を鍛える。最後は有酸素運動で脂肪燃焼をさせて締める!! 下半身を引き締める場合は、これを6つのマシンで一通りおこなう。ですね。

それでは、実際にやっていきますね☆彡 おしゅりさん、フォームが正しいかも、しっかり見てくださいね♡

デッドリフト(下半身の引き締め①)

デッドリフトは、背中~モモ裏まで、背面全体を鍛えられることができるトレーニングです!!下半身引き締めにおススメのトレーニングなので、個人的には結構好きです!

それでは、やり方を説明します。

デッドリフト、ベンチプレス、(スクワット)は、パワーラックというマシンにバーや重り、ベンチ台がセットされている器具を使用していきます。

まずは、写真のようにベンチ台を移動し、トレーニングスペースをつくりましょう。

次に、バーを持ち上げてラックを外す。バーの高さが膝の上くらいになるような位置にセットしましょう。

両横にセットされている安全バー(セーフティーラック)を外して、じゃまにならない近くに置きましょう。

この種目は安全バーがなくてもできる種目なのでご安心ください。

続いては、バーの真ん中に立って、【足幅を腰幅(こぶし2つ分)】くらいにセット。【手幅を肩幅】にしたら、、、これで準備は完了です!

~Let's トレーニング~

バーを持ち上げて2歩下がる!下がった位置でまっすぐの姿勢をつくり、

・ゆっくりバーを下していく!! ⇒ 起き上がるを繰り返す!

・バーを下す位置はスネの真ん中までで大丈夫です。

・重さ:女性 バーの重さ(約20kg)のみ ~30㎏ /男性30㎏~50㎏ をまずは目安に。

・回数:10回

・セット数:3セット

重さを変えるときは、重りを付け足していき、写真の道具(カラー)をストッパーとして付けましょう。

それと、デッドリフトをするときは、パワーグリップ(握力を補助する道具)があると、手が疲れないのでオススメです!

デッドリフトのやり方を簡単に説明しましたが、この種目は奥が深いです。ポイントをもっと知りたい!という方は、ぜひこちらの記事もご覧ください👇

ルーマニアンデッドリフトの基本!! ~外してはいけない3つのポイント~ - ハピネス

ベンチプレス(下半身の引き締め②)

続いては、ベンチプレスです。この種目はエネルギー(グリコーゲン)の消費量が大きいトレーニングです。ベンチプレスをがんばることで、この後のトレーニングの効果も大きくなるので、取り組みに入れています。

もちろん、胸周り・二の腕も鍛えられるので、上半身を引き締めたい人にもおススメです!

それではやり方の説明です。このトレーニングもパワーラックを使います。

まずはベンチ台に寝て、バーの高さを確認!

高さは、バーを持った時に肘がやや曲がるくらいにセット。

バーの位置が高いor低い場合は、先ほどのデッドリフトの時と同じように、ラックの位置を調整しましょう。

次に、横の安全バー(セーフティーラック)をセット。

高さは、寝て”胸を張った”時に、胸の位置よりも少し低い位置にセットしましょう。

このように安全バーを設置することで、万が一の時でもバーの落下に押し潰されることがなくなりますので、忘れずにセットしてくださいね。ここまでセットができたら、もう一度寝て、目線とバーの位置を合わせましょう。

手幅は、バーを下した時に肘が90度になる位置にセットし、その延長線上を握る(手の長さによって違うから注意!!です)

最後に胸を張って、肩甲骨を内に寄せたらセッティング完了!!です。

~Let's トレーニング~

・バーを持ち上げて、胸の前までもってきて、

・バストトップに向かっておろす ⇒ 持ち上げる。

これを繰り返します!!

・重さ:女性 バーの重さ(約20kg)のみ/男性 バーの重さのみ~30㎏ をまずは目安に。

・回数:10回

・セット数:3セット

ベンチプレスは見たことがあるという方も多いかと思います。簡単そうに見えますが、こちらも奥が深いトレーニングとなります^^; ということで、もっと詳しく知りたい!という方は、どうぞこちらの記事もご覧ください👇

そんなに簡単じゃないぞ!! まずはベンチプレスの理解から。 - ハピネス

※読者の皆さん、すみません!ベンチプレスとデッドリフトは混雑していたので仕事場で撮影をしました。ご了承ください(´;ω;`) では、気を取り直して…

レッグプレス(下半身の引き締め③)

続いて3種目の説明は、レッグプレスというマシンです。このマシンはシートに座って、足元の台を押していくことで、下半身が鍛えられるマシンです!

まずは写真のように、【膝を90度】にしてシートに座りましょう。

膝が90度になっていない場合は、レバーを上に引いてシートの位置を調整します。

次に、足幅を腰幅くらいに広げます(拳2~3つ分に広げる)

そして、シート横のグリップをしっかりつかんで準備完了!

~Let's トレーニング~

・膝を伸ばしきるギリギリまで、しっかり踏み込む!

・戻す時は、踏み台が戻りきる(重りがつく)ギリギリで止める。

これを繰り返します!

※女性の場合は、手の長さが足りずグリップを握れない場合があります。その時は、上の写真のように背もたれに背中をつけずに行うと握れるようになります(私も届かなかったので、背中をつけないで行いましたが問題なくできました!)。

・重さ:女性 60kg~90kg/男性 80㎏~100㎏

・回数:10回

・セット数:3セット

あ!重さの調整は、マシンの横に付いているピンを抜いて、記載してある重さ(kg)のところにピンを刺すと調整ができます!

以降のマシンも、重さは同じようにピンの抜き差しで調整をしていきます。

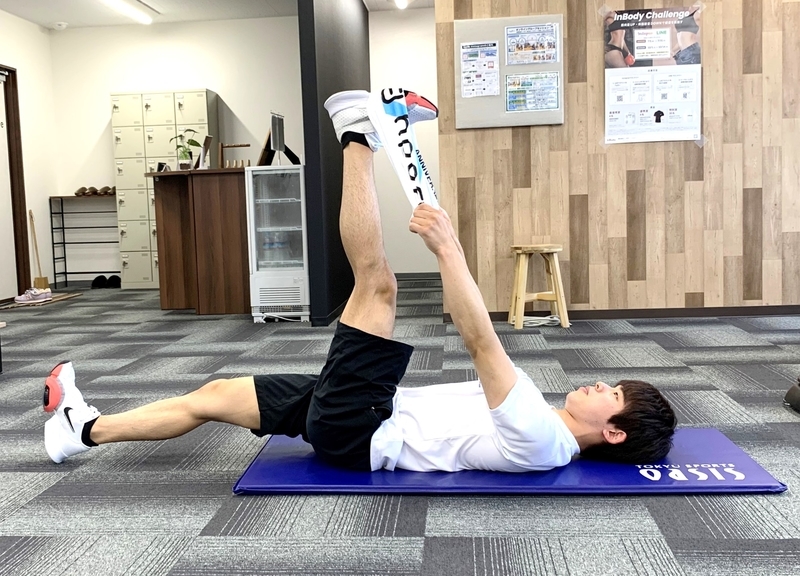

レッグカール(下半身の引き締め④)

ここまでの3種目で、全身を使ったり、大きな筋肉を鍛えてきましたので、ここからは細かな部位をトレーニングしていきましょう。まずは、レッグカール。このマシンは【太ももの裏】を鍛えられるマシンです。

まずは、マシンに座って、膝の裏とシートの淵を合わせましょう。

この時に、背中が背もたれに当たっているようにしてください。

背中にシートが当たっていない場合は、レバーを使って調整しましょう。

次に、写真のレバーを使って、パッドの位置をアキレス腱あたりに当たるように調整。

さらに、写真のレバーを使って、膝が伸びきる手前まで調整します。

これで準備完了、実際にやってみましょう!

~Let's トレーニング~

・マシンの横にある取っ手をつかんで、踏んばって….

・膝をできる限り曲げる

・ゆっくりとスタート位置に戻りながら、膝が伸びきる(重りがつく)ギリギリで止める。この動作を繰り返します!

・重さ:女性 20~35㎏/男性 30~45㎏

・回数:10回

・セット数:3セット

ヒップアブダクター&ヒップアダクター(下半身の引き締め⑤)

そろそろ疲れてきた頃かと思いますが、もう一踏ん張り頑張りましょう🦵

次は、脚の開閉を繰り返すことで【内モモとお尻】を鍛えられるマシンです。

同じマシンで、内モモと、お尻の2箇所を鍛えられるので便利ですよね。

では、まずは内モモを!

①ヒップアダクター(内モモを鍛える)

まずは背中をつけてマシンに座り、パッドを写真のように膝の【内側】にして、足を台に乗せましょう。

次は、手元のレバー使って、脚を開いた位置にセットします。

足の幅は、自分の開ける幅でOKです。

これで準備完了です👍

~Let's トレーニング~

・左右のバーを握って、脚を閉じる

・ゆっくりと戻りながら、足が開ききる(重りがつく)ギリギリで止める

この動作を繰り返して、内モモを鍛えていきましょう!

・重さ:女性 20~35㎏/男性 30~45㎏

・回数:10回

・セット数:3セット

ちなみに、最初に背もたれに背中をつけるとお伝えしましたが、トレーニングの時は背中をつけないほうが鍛えやすくなりますよ。

②ヒップアブダクター(お尻を鍛える)

続いては、お尻を鍛えていきますよ~。

同じく背もたれに背中をつけてマシンに座る。

今度は、写真のようにパッドを【膝の外側】に当たるようにセットして、足を台に乗せる(台が開いている場合は、先ほどと同じようにレバーを使って閉じた状態にしましょう)。

これで準備完了です。では、、、

~Let's トレーニング~

・左右のバーを握って、脚を開く

・ゆっくりと戻りながら、足を閉じきる(重りがつく)ギリギリで止める

この動作を繰り返しですね!

・重さ:女性20~35㎏ 男性30~45㎏

・回数:10回

・セット数:3セット

先ほどとは違って、お尻のあたりが鍛えられる感覚が分かりますよね。この種目も背もたれに背中を付けないほうが鍛えやすいです!

有酸素運動(下半身の引き締め⑥)

さぁ、いよいよ最後のトレーニングです!有酸素運動で脂肪を燃焼していきましょう。筋トレ後にやることで、脂肪燃焼、心肺機能向上、その他諸々の効果がでてきます。

今回はリカンベントバイク(メーカー:ライフフィットネス)というマシンを使います。背もたれのある自転車のようなマシンです(※店舗によってマシンの種類は異なります)。

それでは、使い方を説明しますね。

まずは、座って、レバーでシートの位置を調整しましょう。ペダルを漕いだ時に膝が伸び切らない位置に調整するとよいですよ!

ここまでで出来たら準備完了!

~Let's トレーニング~

・ペダルに足をのせて、、、ひたすら漕ぎます^^;

・負荷:男女共に5~10(負荷は画面にある矢印ボタンで調整ができます)

・時間:男女共に30分(脂肪燃焼効果を得るために必要な時間となります)

水分補給もお忘れなく。

トレーニングの頻度&上半身を鍛える編に続く…

お疲れさまでしたー!!!

●ななねぇ

覚えるまでは、難しいところもあるかと思いますが、慣れてしまえば大丈夫ですので、皆さん安心してくださいね!私も頑張ってジムに通いまーす(^^)

●おしゅり

それは良かった!これからは毎日トレーニングできるね!

●ななねぇ

さすがに毎日は無理ですよ^^; 体をやすめる日がなくなってしまうじゃないですか(笑)

●おしゅり

そうだね。。。読者の皆さんにもトレーニングの頻度を伝えなくてはね。

【トレーニング頻度について】

ジムに毎日行けば良いということでないのでご注意ください!特に初心者の方はトレーニングに慣れていないので、毎日ジム行くと体の回復が間に合わず、ずっと筋肉痛みたいなことになってしまうので、下記のように増やしていくのがオススメです。

①入会~1ヶ月目:1~2回/w

始めたばかりの頃は、筋肉痛が強く出る傾向があるため、体を慣らしていくという意味で月の前半は1回、後半から2回くらいにすると良いです!

②2か月目~3か月目:2回/w

この時期になると、体が重さ(負荷)に慣れてくるので、週2回はジムに行き、トレーニングをするのがオススメです。頻度を増やすことにより、たるみやすい・引き締まりにくい部位に刺激を入れていきましょう!

③4か月目~:3回/w

4か月も経つと、最初に実施していた重さ(負荷)では物足りなくなるので、重さ(負荷)をあげつつ、トレーニングの頻度も増やしていくことで、引き締めを加速させていきます!

だいぶ長々とお話をしてしまいましたが、最後までご覧いただいた皆さん、お付き合いありがとうございました(^^♪

今回は、女性の方が気になるであろう「下半身の引き締め」に焦点を当ててご紹介をさせて頂きました。でも、この記事はまだ終わりません!^^;

次回は、筋肉をつけたい!特に男性の方に向けて「上半身の鍛え方!」を例にご紹介していきます。もちろん、モデルさんのように、カッコいい体をつくりたい女性にもおススメですので、ぜひご覧ください!

それでは皆さん「上半身を鍛える編」でお会いしましょう!

👉 24時間ジムに通ってみよう!! ~上半身を鍛える編~

~24時間ジムに通ってみようシリーズ~

●PART1

●PART3